[…] —¿Te doy miedo? —le digo— No entiendo nada. Se supone que era yo quien tenía miedo de ti. […]

Me doy cuenta de que nunca he hablado sincera y compasivamente contigo. También que te he impuesto el nombre de “Vergüenza”, pero ahora dudo sobre mi criterio. ¿Estoy percibiéndote en toda tu complejidad, o hay algo que me esté perdiendo?

Pongo mi atención en el cuerpo, y te siento como es habitual: como un rayo que me sube desde el estómago hacia el pecho. Y que se atora ahí, dejándome una sensación horrorosa que me lleva a colocarme en el peor de los escenarios. Y da igual que sepa de mi tendencia a anticipar los desastres, porque todas las ideas terribles que aparecen en mi cabeza se viven como una realidad que in-ex-o-ra-ble-men-te tendré que enfrentar pasado un tiempo.

Buah, chaval.

Escribo esto, y me doy cuenta de que ha emergido de mí una sensación fugaz. Algo que ha desactivado esa “Vergüenza” que, ahora, pongo en duda que lo sea. Trato de volver a esa idea o esa imágen y no consigo acceder a ella. Me pongo nervioso por no lograrlo: era algo importante y estoy a punto de perdérmelo, ¡no puede ser!

Creo que tenía algo que ver con el amor… sí, la cosa iba por ahí. Cuando he dicho que me vienen ideas catastróficas, también me ha llegado que, por mucho que las cosas se compliquen, hay algo que no se va a perder. Y es el amor que tengo por ti, Amara. Suena cursi, es verdad; pero es real. Porque, cuando enfoco la mirada en ese amor, que se me despierta al pensar que tú y yo no vamos a durar para siempre y que, por tanto, llegará un momento en el que inevitablemente nos tengamos que despedir, cualquier otro problema pasa a ser irrelevante.

Qué curioso, ¿verdad? Es la falta por antonomasia —la muerte— la que está siendo capaz de darme seguridad respecto a otros errores o faltas que haya podido o pueda cometer.

Pero tratemos de volver al lío, que me estoy yendo por las ramas. ¿Qué hay detrás de la “Vergüenza” —nótese las mayúsculas y las comillas— que siento?

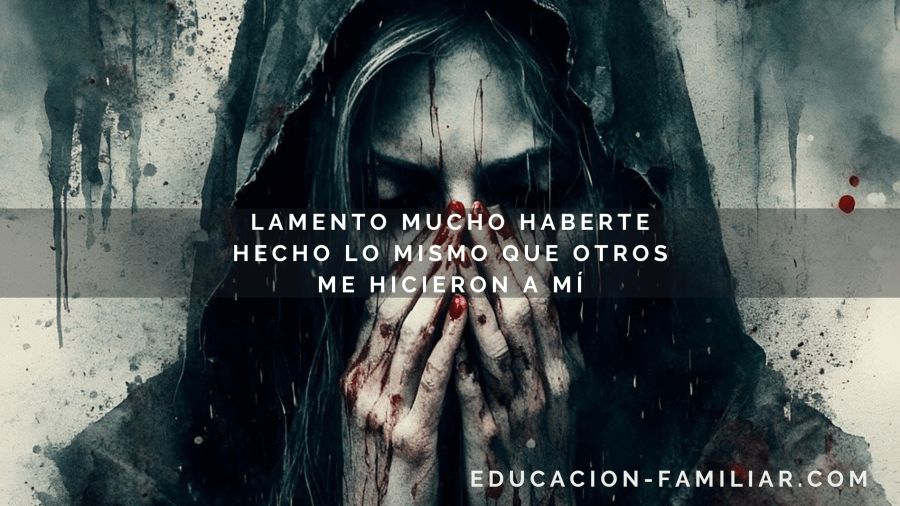

Trato de colocar esa sensación fuera de mí, y la veo como un ser andrógino de pelo largo, encapuchado en un manto violeta, muy oscuro, con ojeras moradas también. La expresión es sombría, y mira hacia abajo, de manera que oculta parte de su rostro. No se ve bien.

Es una imagen que me produce miedo e inseguridad. Pero doy un paso adelante, movido por la curiosidad:

—¿Qué quieres de mí? —Veo que mi pregunta ha sonado un poco brusca y me corrijo:— Perdona, quería preguntarte qué necesitas de mí. ¿Crees que nos podemos entender?

Presto atención a ese personaje. De momento, no pasa nada. No se mueve, y eso me inquieta un montón. Se supone que tendría que hacer algo, ¿verdad?

—¿Qué necesitas de mí? —repito, y esta vez adelanto un brazo con la intención, ahora sí, de tocarle con verdadera compasión.

Él (o ella) da un respingo y se aleja. Oculta más, si cabe, su cara con la capucha. ¿Qué está pasando? No me puedo creer que tenga miedo de mí.

—¿Te doy miedo? —le digo— No entiendo nada. Se supone que era yo quien tenía miedo de ti.

Ahora, que la (o lo) veo vulnerable, siento verdaderos deseos de calmar su sufrimiento. Y es desde ahí, desde donde le pregunto:

—¿En qué te he hecho daño? No te lo tomes como un reproche. Quiero saberlo para evitarlo la próxima vez.

Su voz suena tímida y balbuceante. Parece la de una niña aislada en un entorno hostil.

—No me ves —atina a decir.

Lo primero que pienso es algo así como «¿cómo que no te veo? Anda, no jodas. Si te siento todo el rato aquí.» Pero me lo callo, y mi pensamiento da un giro de 180 grados: «Es verdad, lo siento como una amenaza hacia mi vida; pero no sé nada sobre ella o sobre él.»

—Es verdad. Tienes razón —reconozco—. Me revuelves tanto por dentro que sólo intento que te vayas o mirar hacia otro lugar. No te veo.

—No me ves, pero tengo que empiezas a hacer esfuerzos para mirar —dice—, pero todavía no tengo confianza contigo para hablar.

—Es que no sé hacerlo mejor —digo, y noto cómo la tristeza llega a mi garganta—. Lo intento un montón, pero hay algo en mí que me provoca un rechazo enorme.

Para mi sorpresa, es él ahora quien formula una pregunta:

—¿Tienes alguna idea acerca de lo que puede ser? —Su cuerpo se ha orientado hacia mí, y ha mostrado algo más de su rostro: no es tan fea o feo como me pareció al inicio de esta conversación.

—Pues no sé lo que será —respondo—. Pero ahora me viene a la cabeza mucho dolor y mucha soledad. La sensación de ser injustamente tratado, estar señalado públicamente, y de que nadie se apiade de mí. Es como si no pudiera depositar mi inseguridad ni mi dolor en nadie, porque nadie lo va a saber acoger o manejar.

Es decir eso, y me vienen a la cabeza las escasas ocasiones en las que he podido colocar ese dolor en otras personas que han sido compasivas con él (Ade, Patri y Mariña) y lo bien que me ha sentado descargar en ellas esa carga. Está claro que algo en mí está pidiendo a gritos conectar con la humanidad.

—Yo sé lo que has vivido —dice el espectro—, porque yo estaba allí, tratando de mantenerte vivo, con fuerzas, luchando, hasta que el peligro desapareciera. ¿Recuerdas lo que te decía?

—No.

—Te decía “eres mucho mejor que lo que dicen sobre ti, y de lo que te hacen ver”. Y da igual cómo se pongan, porque tú eres una persona con valor.

—Ya… es contradictorio —asiento—. Cuando apareces veo, por un lado, que soy la peor persona del mundo, que daño a las personas a las que quiero, pero, por otro, también siento un fuerte impulso de demostrar que no es así.

—Lo necesitaste mucho, ¿verdad?

—No te haces una idea… Sí, sí que lo necesité.

—Entonces, ¿por qué me llamas sólo “Vergüenza”? ¿Hay algo de lo que debas avergonzarte?

—Pues… no sé… ahora no encuentro motivo alguno para sentir vergüenza. Nada concreto, salvo la imagen que otros impusieron sobre mí.

—¿Entonces, por qué no me llamas “Dignidad”? A fin de cuentas, lo que duele son los esfuerzos, las resistencias que tuviste que articular para sentirte alguien con valor. La pena es que quedaran atrapadas en tu cuerpo porque no había nadie que se hiciera cargo de esa necesidad y de ese tremendo dolor.

Se había quitado la capucha. Estaba pálido (o pálida), ojeroso (u ojerosa), delgado (o delgada), pero se le veía hermoso (o hermosa) levantando la barbilla, con esta luz.

—¿Por qué bajabas la mirada? Dabas miedo…

—No podía levantarla, Gorka. No podía —y entre líneas se podía leer que era yo quien no se lo permitía.

—Es verdad. No te dejaba, ¿verdad? —dije—. Entendía que si me daba permiso para sentirme alguien con valor, perdería el control. Me convertiría en un narcisista, o algo así.

—Eso es lo que nos dicen, ¿verdad? —continúa—. Que si ponemos atención a lo que valemos, estamos colocándonos en un plano de superioridad. Pero eso sólo pasa si nos miramos desde la comparación y la exigencia, sin compasión. A fin de cuentas, es la compasión verdadera la que nos permite poner en valor, también, los logros de los demás.

—Hostia lo que acabas de decir.

—Llevo diciéndolo años… treinta años.

—Joder, es verdad.

Y de repente caigo en la cuenta:

—Madre mía, perdóname… perdóname, por favor —digo desde lo más profundo de mi corazón—. Me acabo de percatar de que he hecho contigo exactamente lo mismo que que otros hicieron conmigo: aislarte, degradarte, callarte y, sobre todo, subyugar tu valor y tu dignidad.

Ahora es él (o ella) el que da un paso hacia mí.

—

Gorka Saitua | educacion-familiar.com

Hermoso relato Gorka, leerte es sanador.

Me gustaLe gusta a 1 persona

Muchas gracias ☺️

Me gustaMe gusta