[…] Es algo que también se da en familia, siendo especialmente peligroso cuando hablamos de esos “deseos vitales” con los que sentimos que nos va —y les va— la maldita vida. Porque en estos, también actúa un mediador del deseo y, en consecuencia, se articulan formas más o menos sutiles de violencia. […]

Lo más difícil de la maternidad o la paternidad es aceptar que nuestras hijas o hijos tienen otras formas de protegerse del mundo.

Es algo que no nos entra en la cabeza. No nos cuadra, no porque seamos unos burros, sino por la interferencia de los procesos de neurocepción del peligro.

Cuando una persona se ha esforzado muchísimo por salir adelante y cubrir sus necesidades, le han dado más palos que a un mono, y por fin ha encontrado un ajuste que le haya hecho sentir mínimamente segura, es muy difícil que pueda confiar en que otras formas de estar en el mundo, para ella o para las personas a quienes quiere. Porque media una historia en la que obtener la seguridad fue una odisea terrible.

Simplificando mucho, creo que hay dos tipos de deseos que los adultos proyectamos sobre la infancia a la que queremos: los deseos ordinarios, y los deseos vitales. Los primeros, hacen referencia a todas esas cosas que queremos para ellas y ellos, pero que son sustituibles por otras realidades; vamos, que, si no se dan, no pasa nada. Y los segundos, son aquellos deseos que, si no se cumplen, sentimos que les podría ir en ello la maldita vida. Es decir, que son incuestionables, porque entendemos que cubren necesidades vitales de vida o muerte, a saber, que comprometen la vida o la salud mental al máximo.

Y da igual lo que nos digan al respecto. Se sienten como algo vital, porque así lo fue —y lo sigue siendo— para nosotras y nosotros, y al otro lado se abre El Abismo.

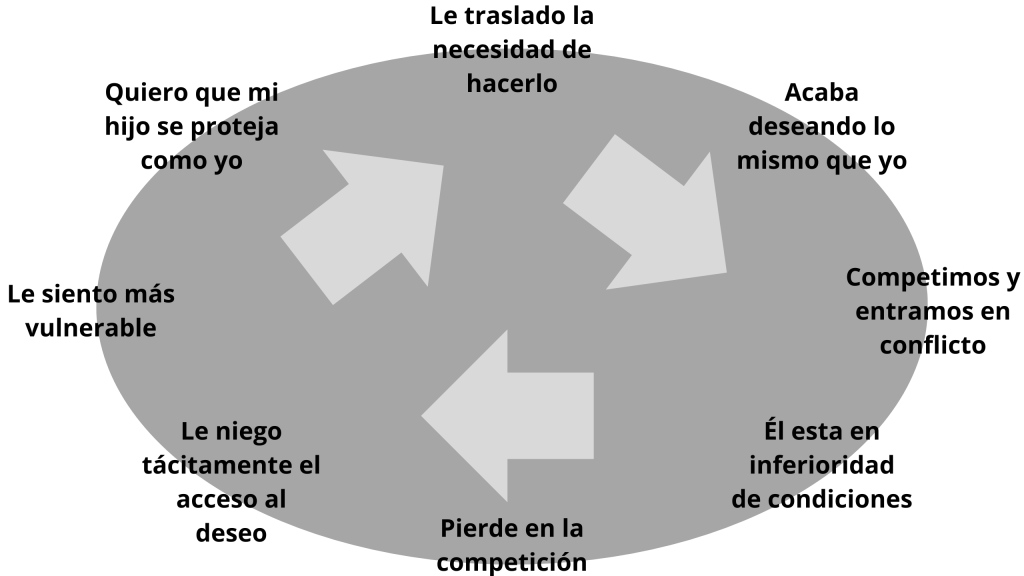

Pero —como diría R. Girard— todo deseo se sustenta en 3 patas: el objeto deseado, el sujeto deseante y un mediador del deseo. Un mediador del deseo es alguien que, al desear fuertemente una cosa, una persona, un escenario, un acontecimiento, o lo que sea, convierte en deseable ese deseo. Pero, el problema de que el deseo esté “mediado” es que, cuando el sujeto deseante cede ante el deseo, se sitúa en confrontación con el mediador del deseo, siendo éste el origen de un grave conflicto (“queremos los mismo”) y de la violencia (“y tenemos que pelear por ello”).

Es decir, que, de alguna forma, el deseo invita a cierto conflicto o violencia.

Hostia tú, qué movida.

Y esta idea no es ajena a la relación entre adultos e infancia. Es algo que también se da en familia, siendo especialmente peligroso cuando hablamos de esos “deseos vitales” con los que sentimos que nos va —y les va— la maldita vida. Porque en éstos también actúa un mediador del deseo y, en consecuencia, se articulan formas más o menos sutiles de violencia.

Te pongo un ejemplo bastante común, que fijo que te suena:

«Cuando Xabi era pequeño, sentía que no estaba a la altura. No era bueno en los deportes, ni tampoco era especialmente sociable. Las notas eran regulares, y estaba bastante solo, sin adultos que le pudieran acompañar el tiempo necesario.

Xabi pasó toda su infancia así, tirando hacia delante, pero también sintiéndose pequeñito e intrascendente en el mundo. Nunca sintió demasiada angustia, pero era consciente de que otros eran mejores que él, en cualquier ámbito de la vida.

En un determinado momento, Xabi descubrió que, esforzándose en los estudios, toda su realidad cambiaba. Los profesores le reconocían, sus iguales le pedían ayuda, y sus padres estaban algo más presentes, sintiéndose orgullosos de él y presumiendo de sus logros.

Esto supuso un chute de dopamina, pero también hizo aflorar o emerger una angustia que antes no tenía: el miedo a perder lo que había logrado y volver a ser invisible en el mundo. Por tanto, Xabi decidió esforzarse cada vez más. Pero, cuanto más se esforzaba, más seguro estaba de que no podía fallar, porque eso implicaría su aniquilación mental absoluta.

Xabi vive más o menos bien hasta que, después de unos años de relación con Paula, nace Alejandro, su primer hijo.

Durante los dos primeros años que está sin escolarizar, todo marcha más o menos bien, pero, cuando empieza la escolarización, a Xabi le reaparece la misma angustia. En lo más profundo del corazón, siente que su hijo debe estar a la vanguardia de la clase, porque si no le pude pasar algo horrible en la vida.

Xabi no es imbécil, sabe que el crío está en la guardería, y que todo son paranoias suyas; pero no puede quitarse de la cabeza que su hijo está en peligro. Y lo que es peor, que, para protegerse, debe hacer un esfuerzo formidable, igual que el que tuvo que hacer él en otro lugar y otro tiempo.

Claro, las reuniones con la profe son un drama. Las cosas cambian radicalmente si la profe les cuenta que el niño tiene algo excepcional, que va como los demás, o que hay algo que le preocupa en su desarrollo, en sus hábitos o a nivel de aprendizaje. Sea lo que sea, impacta profundamente en el estado de ánimo del padre y el niño lo nota.

Alejandro empieza a recibir un mensaje implícito —“si las cosas van bien en el cole, estás seguro; pero si van mal, date por jodido allí y en casa”— que le cala hasta lo más profundo. Y aquí, con 3 añitos, no caben demasiadas opciones: o se bloquea por la sobreexigencia, o acepta las reglas del juego. Y lo más probable, en este caso, es que tarde o temprano vaya a por lo segundo.

Puedes pensar que aquí se acaban los problemas. A fin de cuentas, padre e hijo están alienados: el niño (sujeto deseante) hace lo que el padre quiere (mediador del deseo), y cabe esperar que haya paz entre ambos. Pero nada más lejos de la realidad, porque, al entrar el niño en la competición en la que participa el padre, ambos se vuelven rivales. Y esa realidad no deseada, no esperada, no intencional, va a estimular los procesos de neurocepción del peligro. Porque, ¿qué pasa si el niño se coloca en una posición de ventaja frente a un padre que siempre ha temido ser opacado por el resto?»

Estas cosas son una mierda. Pero pasan. Y no pasan porque el padre sea un cabrón, quiera dañar a su hijo, o sea estúpido como una piedra, sino por la interferencia del trauma. Un trauma que se transmite de manera intergeneracional, casi como una enfermedad hereditaria.

El trauma nos obliga a las madres y a los padres a actuar de manera disociada: es como si una parte de nuestro ser fuera acorde a la ética y a los buenos sentimientos; mientras que otra lucha desesperadamente por protegernos. Y eso, en muchas ocasiones, coloca a las niñas y niños frente a un conflicto de misiones incompatibles, porque para sobrevivir deben querer a las mismas personas que les están causando algún tipo de daño. O desear lo mismo que un contrincante formidable, frente el que no se pueden enfrentar, jamás, en igualdad de condiciones.

Ojo con eso.

Sea como sea, tened cuidado cuando los deseos vitales de la infancia se asemejan miméticamente a los de los adultos. Es posible que allí, en ese punto de conexión, en la bisagra, en la soldadura, estén operando implícitamente diferentes formas de violencia. Una violencia que, en la mayor parte de los casos, no tiene que ver con la maldad, sino con la desesperación de protegernos de lo que no pudo resolverse en una vida pasada.

Sea como sea, el principal reto de toda madre y todo padre es regular el propio estado de ánimo.

Ahora vas donde la Supernnany, y se lo cuentas 😉

Referencias:

GIRARD, R. (1983). La violencia y lo sagrado. Barcelona: Anagrama

GONZÁLEZ, A. (2017). No soy yo. Entendiendo el trauma complejo, el apego, y la disociación: una guía para pacientes y profesionales. Editado por Amazon

PITILLAS, C. (2021). El daño que se hereda. Comprender y abordar la transmisión intergeneracional del trauma. Bilbao: Descelee de Brouwer

Gorka Saitua | educacion-familiar.com